-

Bohuslav Martinu et ses dernières années à Bâle

Bohuslav Martinu (© universaledition.com)

Nombreux sont les compositeurs de l’entre-deux-guerres qui ont eu la chance de compter parmi les intimes de Paul Sacher, le milliardaire, chef d’orchestre, mécène et promoteur de la musique à Bâle et à Zurich (voir A.Honegger, B. Bartok ou V. Vogel). Tel Bohuslav Martinů dont le contact avec Sacher remonte à 1929 lors d’un concert à Paris. Sa femme Charlotte évoque leur première visite de 1938 à Bâle où Sacher les a logés dans sa villa ‘Schönenberg’ située à la lisière d’une forêt près de Pratteln :

Schönenberg

« Cette maison était pour lui une oasis de compréhension, d’harmonie, de chaleur, de silence et de beauté. » Les conversations avec le couple Sacher et le charme de la forêt proche semble avoir comblé notre compositeur, sans parler de la bibliothèque privée copieusement dotée dont Martinů, lecteur passionné, pourra largement profiter. – Et c’est là qu’il achève en 1938 son Double concerto pour deux orchestres à cordes, piano et timbales H. 271, une œuvre trépidante où le mitraillage ininterrompu des doubles croches semble propulser un thème syncopé et fugué aux intervalles serrées (Poco Allegro). L’Adagio par contre s’ouvre sur un choral solennel à l’allure chromatique, le cantus firmus étant confiné à l’intérieur de la tierce mineure :

Paul Sacher va créer ce double concerto avec son orchestre de Bâle en 1940, après le départ de Martinů pour l’Amérique.

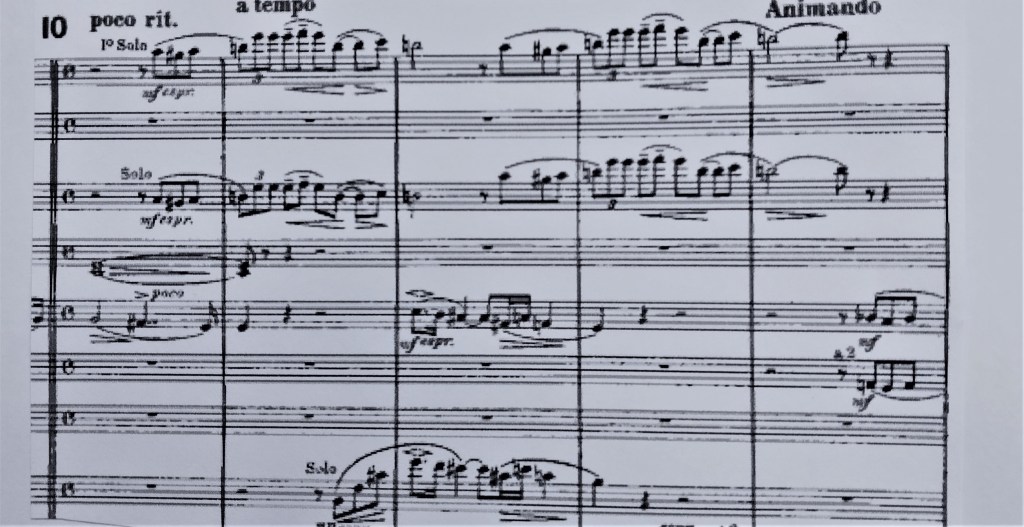

Au bout d’une période d’instabilité (séjours en Amérique, en France et à Rome) le couple Martinů revient en Suisse, invité en 1957 par la pianiste Margrit Weber de Zurich. C’est pour elle que Martinů écrira – de nouveau installé chez les Sacher à Schönenberg – son 5e Concerto pour piano en si-bémol majeur appelé ‘Fantasia Concertante’.

Martinů et Margrit Weber 1957 en Suisse (dom. public)

Une fois de plus Martinů vient se ressourcer auprès des musiciens du folklore de son pays d’origine quand, dans le 1er mouvement, il fait suivre le jeu fébrile initial par le chant hymnique syncopé aux harmonies slaves :

Après le martèlement des mesures finales le Poco andante nous emmène vers un vaste panorama collineux évoqué par une succession d’harmonies romantiques majeurs, entrecoupées de rares dissonances de transition (souvenir de son pays – ou idylle champêtre autour de Schönenberg ?). Margrit Weber va créer ce concerto l’année suivante à Berlin sous Ferenc Fricsay.

Quant au compositeur versé dans la littérature il nous a laissé une œuvre charmante commencée à Rome et achevée à Bâle : Les Paraboles, un morceau orchestral doté d’une puissante percussion. Les deux premiers éléments renvoient à ‘La Citadelle’ de St-Exupéry : parabole du sculpteur et parabole du jardin. Charles Munch, son ami de longue date et dédicataire de l’œuvre la présentera en 1959 avec le Boston Symphony Orchestra. La tonalité du 1er mouvement (Andante pastorale) dominé par les cors et les bois rappellent de près le lyrisme dvořakien, un chant bucolique escorté cependant par l’agitation serrée aux frictions harmoniques inattendues, un renvoi aussi à Debussy (dont Martinů s’était autrefois émancipé) par ces accords parallèles délimités entre la sixte et la quinte et garni d’un intervalle de seconde :

Les accords parallèles à la Debussy

L’année 1958 à Schönenberg s’avère extrêmement fructueuse : en 4 semaines seulement Martinů compose Ariane, l’opéra en 1 acte d’après ‘Le Voyage de Thésée’ de Georges Neveux. Contrairement à l’Ariane de Monteverdi où la princesse abandonnée par Thésée se soit dédommagée sous peu par l’arrivée de Bacchus qui lui promet le bonheur éternel parmi les dieux, celle de Martinů, convoitée de part et d’autre par Minotaure et par Thésée, assiste au spectacle quasi surréel où Minotaure figure l’alter ego de Thésée, ayant pallié l’attaque de ce dernier qui reprend le large devant Crète, laissant une Ariane inconsolable sur la rive et dont la plainte à grandes vocalises (conçue pour Maria Callas) représente la partie-clé de l’opéra, un aria aux antipodes de la ‘sinfonia’ initiale dont la structure quasi ‘simpliste’ a évoqué une danse folklorique de type grec. Ariane envoie un « adieu » languissant en direction de son Thésée disparu, sur une note tenue qui s’évanouit au-dessus des accords qui s’approchent en rampant pour retrouver le sol-majeur, avant de faire éclater en écho la danse initiale de l’opéra.

Nikos Kazantzakis en 1953 Nikos Kazantzakis 1956 (dom. publ.)

Lors d’un de ses séjours nombreux au-dessus de Nice, dont Charlotte vante la splendeur du paysage méditerranéen, Bohuslav tombe un jour sur un roman qui le fascine à tel point qu’il se propose d’en faire un opéra : ‘Alexis Sorbas’ – histoire de contacter son auteur qui habite également à Nice : Nikos Kazantzakis. Leur conversation s’envole immédiatement vers des horizons philosophiques et Martinů est profondément touché par l’esprit d’humanité de l’écrivain. Ce dernier propose au compositeur son roman ‘Le Christ recrucifié’dont la traduction anglaise lui permettra d’écrire un libretto, un projet qui va évoluer et mûrir pas à pas, au rythme de leurs entretiens de Nice.

The Greek Passion

(le Christ recrucifié)

Après la 1ère guerre mondiale l’expansion de la Grèce est brutalement réprimée par la Turquie nouvellement fondée et l’action se situe au début des années 1920, lors de la guerre gréco-turque. Dans la partie non-occupée le village Lykovrissi s’apprête à planifier la mise en scène du jeu de la passion du Christ pour l’année prochaine. Le pope Grigoris, en tant qu’autorité du lieu, se met à distribuer les rôles, tout en exhortant ses fidèles à intérioriser le caractère de leur protagoniste dans leur quotidien. Si le forgeron Panaïs se montre récalcitrant à l’égard de son rôle de Judas, le berger Manolios se sent honoré de représenter le Christ, mais indigne de porter la croix. La jeune prostituée Katerina est comme prédestinée pour jouer le rôle de Marie-Madeleine. – Les préparatifs vont bon train lorsque surgit une file de réfugiés d’un autre village en fuite devant l’assaut des Turcs. Que faire ? Panaïs tâche de les refouler, mais Katerina se montre solidaire avec la pauvre cohorte menées par le prêtre Fotis qui explique à nos villageois pris au dépourvu les raisons de leur fuite. De son côté le pope Grigoris lance ses invectives contre les intrus, prétendant que la femme épuisée qui vient de s’effondrer leur portait le choléra, qu’en somme ses voisins avaient sûrement péché et qu’ils en portaient les conséquences. La présence des réfugiés va bousculer la vie sociale et diviser notre village : Ladas, le doyen, propose de leur offrir des vivres à des prix exorbitants, tandis que Manolios offre aux réfugiés une place au pied de la montagne, en prêchant devant les indifférents la miséricorde, en renonçant à l’amour pour sa fiancée pour se consacrer entièrement à sa mission. Mais la fraction xénophobe du village prend le dessus et après son dernier sermon devant l’église Manolios sera abattu par Panaïs (le ‘Christ recrucifié’), Grigoris l’ayant défini comme un lépreux, comme ‘brebis malade’ qu’il fallait éliminer pour ne pas contaminer le troupeau. Entretemps la belle Katerina, transfigurée sous l’aura du bienfaiteur Manolios, s’est muée en bienfaitrice : la prostituée est devenue ‘Sœur Thérèse’, érigeant avec quelques amis solidaires un rempart de protection pour les réfugiés contre la xénophobie ambiante.

La création de Greek Passion sous Raphael Kubelík à Londres est annulée par Covent Garden, l’œuvre étant surchargée de numéros parlants ou de récitatifs, sur quoi Paul Sacher invite son ami à condenser son opéra et Martinů en sortira une version ‘dépurée’ où les longs discours sont éliminés au profit de l’arioso. Judas (Panaïs) sera l’unique rôle parlé, le malfaiteur ne devrait pas avoir accès à la musique. – Cette nouvelle version sera créée en traduction allemande peu après la mort du compositeur au Théâtre de la ville de Zurich en juin 1961 sous la direction de Paul Sacher (et la version originale de Londres sera reprise en 1999 lors du Festival de Bregenz sur le Lac de Constance).

Sur la plan musical Martinů revient au discours diatonique, même ici dans une de ses dernières œuvres. Les parties du chœur (des réfugiés) prennent un ton hymnique, souvent à l’unisson et au fond sonore sobre issu de la musique sacrée byzantine, parfois comme discours du genre grégorien, sans parler du clin d’œil à la Renaissance italienne que Martinů aimait tant. D’autre part nous assistons à des scènes de fête où dominent soit des mélodies grecques soit des rythmes tchèques. Quant aux leitmotifs Martinu en introduit essentiellement trois :

- Dans les premières mesures de l’introduction nous entendons un hymne de caractère ecclésiastique qui surgira plus tard dans les moments d’introspection et de réflexions graves :

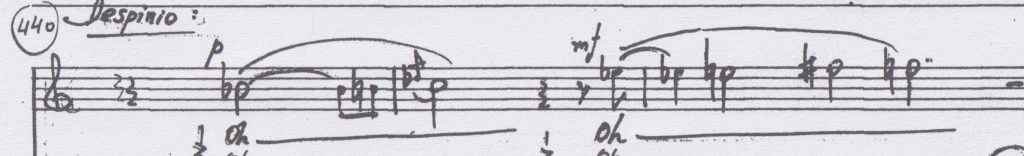

2. Le motif de la croix : La courbe sinueuse de demi-tons, issue des ‘lamentations’ dans la musique baroque, avant tout chez Bach (voir aussi l’anagramme B-A-C-H et le thème de ‘L’Art de la Fugue’), trouve ici son équivalent dans de nombreux passage à caractère de récitatif, comme p.ex. là où Grigoris charge Maniolios d’assumer le rôle du Christ (et de porter la croix), mais de façon plus expressive ancore dans la plainte de Despinio, la femme exténuée qui s’écroule en arrivant avec les réfugiés :

Despinio : son cri avant de mourir

Ce motif traverse comme un fil rouge les 4 actes : Dans la prière des villageois, dans le chœur des réfugiés, dans la confession de Manolios lors de son dernier prêche et – après que le mob l’a assassiné – dans le chant funèbre de Katerina : « Le nom du jeune homme, inscrit dans la neige fondue maintenant, s’est écoulé dans la mer, avec toutes les eaux. » :

Le 3e motif caractérise le processus de purification chez Katerina, une courbe ascendante, syncopée, évoqueé périodiquement par les voix aigües de l’orchestre et soutenue par la sixte :

Le moment où Manolios frappe à la porte de Katerina et séduit par elle qui va l’implorer de la sauver, l’appelant son ‘rédempteur’.

Manolios résiste à la séduction et se retire sous l’accompagnement d’une valse-musette à l’accordéon. Et le motif de Katerina réapparait après que la prostituée – sous l’emprise ‘divine’ de Manolios – a fait pénitence pour ses péchés, prête à offrir son unique chèvre aux réfugiés. – Et le dernier rappel du motif: comme épilogue aux paroles de Manolios qui explique à la communauté sa mission du Christ, en disant que Dieu agit en silence, qu’Il ne connaît pas de hâte. – L’opéra se conclut par le chant sinueux à l’unisson d’un « Kyrie eleison » dont les réfugiés refoulés accompagnent leur départ vers l’inconnu.

Les dernières années de Martinů à Schönenberg sont ombragées par son cancer qui progresse. Plus la mort approche plus le compositeur porte dans son for intérieur les rêves des collines de la Bohême, de Brno (le pivot de sa jeunesse), de son village Policka, des danses tchèques…Ses dernières compositions à Schönenberg en sont fortement imprégnées. A son ami Miloš Šafránek de Prague il confie dans une lettre peu avant sa mort : « Ce qui m’a sauvé, c’est qu’au fond je suis un homme du peuple. » A retenir ici l’œuvre vocale Mikesch vom Berge, les Variations sur un thème slovaque pour violoncelle et piano, les Madrigaux pour chœur mixte sur des poèmes de la Moravie écrits pour son village natal, La Fête des Oiseaux pour le chœur d’enfants de Brno – et le fameux Nonette à l’intention du 35e anniversaire du Nonette Tchèque, l’œuvre que son biographe Harry Halbreich définit comme son ‘testament en musique de chambre’, la musique ‘la plus tchèque’ selon lui. – Dans le Poco Allegro Martinu nous entraine dans le tourbillon d’une danse champêtre au rythme binaire fortement percussif, mais en filigrane nous percevons une mélodie relayée d’un instrument à l’autre :

la mélodie jouée ici par le basson

La suavité de l’Andante évoque la beauté de la Bohême, mais des sonorités stridentes semblent corroborer l’idylle – l’imminence de la mort ? – Le caractère jubilatoire ouvre l’Allegretto finale, une autre danse aux mesures changeantes entre le binaire, le ternaire et le 5/8.

la danse allègre confiée ici à l’hautbois

Le site de Schönenberg au-dessus de Pratteln comprenait autrefois plusieurs bâtisses. Dans l’une des maisons voisines de la villa habite Adrian, un garçon de 11 ans qui se souvient de ses ‘aventures’ en compagnie de ‘Monsieur Martinů’ : comment il l’a accompagné dans les promenades en forêt, avec quelle discipline le compositeur a soigné son potager pour y récolter quelques asperges, comment il s’est fait conduire à Bâle dans la Rolls Royce noire des Sacher pour faire les courses ou alors pour se prélasser au Café du Casino autour de son verre de Chartreuse, quels étaient ses rapports complices avec le chien et le chat de la famille etc.

Au seuil de la mort Martinů a désiré de célébrer encore les noces religieuses, ce que le curé de Liestal a bien voulu accomplir. L’agonie à la clinique de Liestal durait plusieurs jours. Charlotte nous en laisse un témoignage bouleversant : « A deux heures du matin il a dit : ‘J’aimerais une injection maintenant, puis dormir’ – et après : ‘Embrasse-moi. Nous ne nous quitterons jamais’ – et je savais que c’était le dernier baiser. »

Bohuslav Martinů était d’abord inhumé sur le site privé de Pauls Sacher à Schönenberg, mais sa dépouille a été transférée plus tard à Policka, son lieu d’origine.

La tombe de Bohuslav Martinů

S O U R C E S :

Charlotte Martinů, Mein Leben mit Bohuslav Martinů, Orbis, Prague 1978

Harry Halbreich, Bohuslav Martinů, Atlantis Verlag, Zurich 1968

Rudolf Pecman, Martinůs Bühnenschaffen, Prague 1967

F. James Rybka, Bohuslav Martinů, The Compulsion to Compose,

Scarecrow Press, Lanham (USA), 2011

Robert C. Simon, Bohuslav Martinů, a research and information guide,

Routledge, New York/London 2014

Bohuslav Martinů, Griechische Passion, éd. allemande pour la création de 1961 à Zurich, Universal Edition, facsimilé de la partition (réduction pour piano) dont les extraits ici

D I S C O G R A P H I E – Y O U T U B E S :

Double concerto pour 2 orchestres et piano : Boston Symph. Orchestra + Rafael Kubelík (audio de 1967)

Radom Chamber Orchestra+Beethoven Academy Orchestra + M. Zóltowski (film de 2012)

Orchestre philharmonique de Prague + Charles Mackerras (avec partition syncronisée – 1982)

5e Concerto pour piano : Margrit Weber et l’orchestre symphonique de la radio bavaroise + Rafael Kubelik – 1965 (audio)

Emil Lechner et l’orchestre philharmonique tchèque + JiřÍ Bělohlávek (tous les 5 concertos – audio)

Les Paraboles : Orchestre philharmonique tchèque + Karel Ančerl 1961 (audio)

Orchestre philharmonique tchèque + Jiří Bělohlávek (audio)

Ariane : Orchestre philharmonique tchèque + Vaclav Neumann (audio)

Schweizerisches Opernstudio Bienne – projet 2016 (film)

The Greek Passion : Orchestre symphonique de Vienne, Chaber Choir de Moscou + Ulf Schirmer : 1ère version en anglais au Festival de Bregenz (film) 1999

Orchestre philharmonique de Brno, chœur philharmonique de Prague + Charles Mackerras : 2e version en anglais (très beau film sur DVD) 1999

Nonette : Ensemble Vienne-Berlin 1988 (avec partition synchronisée)

Festival Concert Hall, Chamber Music Concert 2017 (film)

-

Ernest Bloch – compositeur juif de Genève, citoyen américain

Ernest Bloch à Bruxelles 1. A n n é e s d’ a p p r e n t i s s a g e

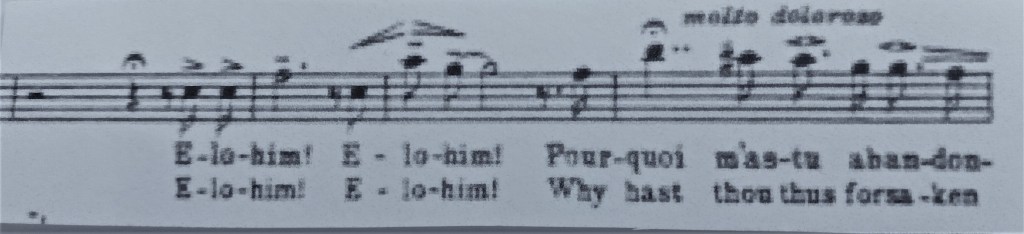

Né en 1880 à Genève le petit juif se fait tabasser dans une cour scolaire, sa revanche : La maîtrise du violon, le moyen de se faire respecter. Fasciné par le jeu d’Eugène Ysaÿe en tournée à Genève le jeune musicien de 19 ans va le rejoindre aussitôt à Bruxelles pour se ranger parmi les élèves du plus grand violoniste de l’époque. L’instrument seul ne lui suffit toutefois pas, c’est la composition qui suscite son enthousiasme, si bien qu’il se confie à César Franck, se perfectionnant par la suite auprès des maîtres de Francfort et de Munich. Sa 1ère symphonie écrite à 22 ans dans la capitale bavaroise révèle à quel point Richard Strauss l’a séduit (à côté de Gustav Mahler). – Prochaine étape, nouvelles rencontres : Paris. Grand admirateur de « Pelléas et Mélisande », l’opéra qu’il place au-dessus de celles de Wagner, Bloch discute avec Debussy sur le message de la musique française après le tapage autour de Wagner et les adeptes de la « Wagnériana ». – Son ami parisien Edmond Fleg lui propose un livret du drame de « Macbeth » de Shakespeare – et Bloch se lance dans le projet, mais faire jouer son opéra à Paris s’avère une entreprise pleine d’entraves. – Fleg sera d’autre part à l’origine de sa « révélation juive » avec la traduction de 3 psaumes qui déclenchent chez Bloch une fascination pour la matière biblique, fascination non seulement pour le message, mais aussi pour la poésie du Vieux Testament. – Dans le Psaume 114 sur l’exode de l’Egypte il fait résonner parmi les cuivres le schofar (la corne du bélier – instrument rituel du sabbat), et dans le Psaume 22 la voix du soliste s’élève avec son « Elohim, Elohim, pourquoi m’as-tu abandonné ? » :

Dans le Psaume 137 nous voyons le désespoir du peuple juif séquestré comme otages à Babylon, se lamentant au bord du fleuve : Comment vénérer Dieu si loin de notre temple ?

Les hébreux exilés à Babylon dans leur désespoir (18e s., anonyme – dom. public)

De retour à Genève Bloch continue ses méditations juives : une œuvre tripartite intitulée Trois Poèmes Juifs, dont la musique nous emmène dans un monde oriental avec le célesta, la harpe, les arabesques mélodiques et les trémolos des cordes, le son du schofar compris.

Pour parfaire les créations de cette période Bloch écrit sa 2e symphonie :

ISRAËL – SYMPHONIE (1912-1916)

Il s’agit, selon ses propres dires, d’une « synthèse de l’âme juive » : le peuple passe de la confession lors du Yom Kippour (timbales et dissonances, les coups douloureux du « mea culpa ») au repentir, avant de chanter la prière du pardon à travers les lignes de tendresse dans les bois :

Prière du pardon (flûtes et hautbois)

La partie du « Souccot » prépare le terrain au soliste de la basse avec son « Adonaï… », pendant que le chœur flotte – comme celui des « Sirènes » de Debussy – sur ses vocalises ondoyantes. – La finale devrait aboutir à un hymne de la paix universelle, une sorte d’écho à l’ »Ode à la joie » de Beethoven, mais la guerre de 1914 va saccager cette vision.

SCHELOMO – Rhapsodie hébraïque pour violoncelle et orchestre (1916)

La pièce la plus populaire de Bloch remonte à son aimitié avec le violoncelliste ukrainien Serge Barjansky et sa femme qui, elle, vient de sculpter la figurine du roi Salomon, en suggérant au compositeur d’en faire une œuvre orchestrale.

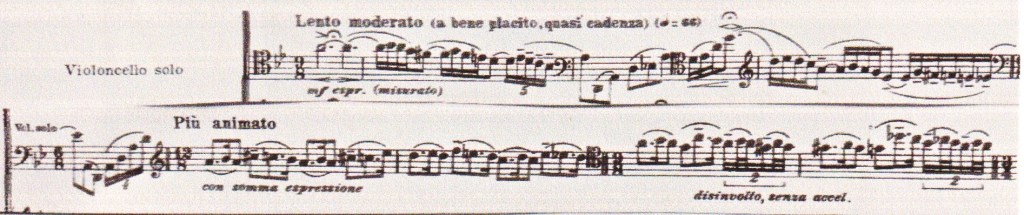

Le violoncelle (la voix du roi) surgit d’un lointain horizon sur son « la » prolongé et isolé, avant de s’engager dans un discours méandrique, mouvementé, autour de la cellule rythmique du più animato :

L’orchestre (le peuple) traverse des moments dramatiques, mais le soliste sait calmer les esprits et boucle la pièce en dégringolant jusqu’au Ré profond de son instrument, sur un ton de résignation qui relève de la sagesse de Salomon, selon laquelle « tout est vanité ».

2. E n A m é r i q u e (1917 – 1930)

Depuis le concert du 3 mai 1917 au Carnegie Hall de New York consacré exclusivement aux œuvres d’Ernest Bloch, notre compositeur sera dorénavant défini comme musicien juif. Immigré en compagnie de sa famille la même année Bloch déambule dans les quartiers orthodoxes, s’il n’est pas en tournée à travers les Etats-Unis.

Un premier Quatuor à cordes donne de nouveau dans la matière juive et les critiques soulignent que la musique de Bloch n’est pas une adaptation du folklore juif, mais l’expression de l’esprit et de l’âme juive. – L’institut de Musique de Cleveland lui offre le poste de directeur et Bloch s’engage dans une carrière de professeur et d’administrateur, tout en publiant des articles sur la pédagogie musicale. Parmi les nouvelles compositions il revient sur la matière juive :

BAAL SCHEM (trois tableaux de la vie hassidique) (1923)

la maison « Baal Schem » en Ukraine Cette œuvre pour violon et piano rappelle les messages du fondateur du mysticisme hassidique Baal Schem Tov du 17e siècle et se divise en trois parties : Vidui – la prière de pénitence, Nigun – une chanson hassidique, et Simcha Torah – la fête de la Loi reçue au Sinaï, ici comme danse selon une chanson yiddish. Yehudi Menuhin, encore adolescent, découvre les charmes de cette musique et joue souvent Nigun en pubic. C’est le début d’une amitié de la famille Menuhin avec le compositeur (Yehudi Menuhin dirigera son Avodath Hakodesh bien après la mort du compositeur).

L’année suivante Bloch rencontre Pablo Casals en tournée en Amérique et lui dédiera deux pièces pour violoncelle et piano :

MÉDITATION HÉBRAÏQUE et FROM JEWISH LIFE

Prayer – comme extrait de « from jewish life » – sera la pièce la plus souvent jouée du cycle, une mélodie judéo-slave de tonalité profondément mélancolique :

Prayer (violoncelle)

3. R e n t r é e e n S u i s s e

Citoyen américain depuis 1924 Ernest Bloch se retrouve à la tête du Conservatoire de San Francisco (après Cleveland) et depuis sa nouvelle pièce America-Rhapsody de 1926 la presse le considère comme le plus grand compositeur américain de l’époque (à côté de Georges Gershwin). Ses œuvres sont jouées partout dans le monde, et dans sa correspondance il évoque minutieusement lieux et dates de ces exécutions. Contacté par le chantre de la grande synagogue de San Francisco qui lui demande une musique synagogale Bloch se propose de créer un oratorio pour le service du sabbat. Mais d’abord il s’agit d’apprendre la langue hébraïque, si possible dans un lieu retiré du monde. Pourquoi pas revenir en Suisse ? Après quelques mois d’austérité dans une cabane des Alpes bernoises il trouve une grande bâtisse sans confort dans un village isolé aux alentours de Lugano : Roveredo, le hameau d’une vallée tessinoise.

maison et jardin de Bloch situés à la « Via Ernest Bloch » à Roveredo, vue vers le Lac de Lugano au sud (photo J. Zemp) C’est là qu’il va se consacrer à la composition de son œuvre pour baryton (le chantre), chœur (les fidèles) et orchestre, un oratorio en cinq mouvements selon les cinq parties du rite sabbatique, le texte de Bloch rédigé en hébreu ashkénaze, avec une version en hébreu séfarade pour les pays méditerranéens.

AVODATH HAKODESH – SACRED SERVICE/SERVICE SACRÉ

Méditation – avec une courbe mélodique introductive dans le registre des basses : Sol-La-Do-Si-La-Sol – pour accompagner l’ouverture du tabernacle.

N’Kadesh – sanctification

Silent Devotion – sortie des rouleaux et accompagnement du rite

Torah tziva – les rouleaux sont ramenés au tabernacle

Adoration – Va’anahnu – adoration et kaddis

plaque commémorative à l’entrée du jardin à Roveredo (photo J. Zemp) La musique frappe par ses quartes et quintes parallèles, ses ostinati, le pas d’un ton et demi fréquent, mais les sources d’inspiration sont multiples : du chant grégorien à la musique vocale de la Renaissance, des chants de la synagogue aux grandes messes de l’époque classique – et dans la 1ère partie méditation la voix du baryton s’élève au-dessus des accords homophones du chœur, comme un souvenir lointain de l’œuvre vocale de Mendelssohn.

Le compositeur avec la partition de « avodath hakodesh » (©Lucienne Allen)

La création du 11 avril 1934 au Carnegie Hall à New York suscite des réactions controverses, tandis qu’elle est saluée avec enthousiasme en Italie.

Ernest Bloch va quitter le Tessin (trop bruyant !) pour aller se terrer à Châtel, un hameau dans les Alpes savoyardes où il se ressource pendant les randonnées et par la lecture des romans mythiques de Jean Giono, en correspondant avec l’écrivain de la Haute Provence.

le hameau de Châtel à l’époque Mais face à la montée du nazisme et à la guerre imminente Bloch quitte l’Europe en 1939, ses partitions ayant figuré parmi les « œuvres dégénérées » en Allemagne lors de la fameuse exposition « Entartete Kunst » (en compagnie de Mahler, Weill, Schönberg et bien d’autres).

4. R e t o u r e n A m é r i q u e

L’université de Berkeley offre à notre compositeur un poste d’enseignant et d’administration, une charge qui s’avère lourde. En plus le sexagénaire traverse des crises psychiques, ce qui le pousse à trouver un refuge ailleurs. A Agate Beach, au littoral de l’Oregon, il va passer ses jours de repos. La vie campagnarde lui fait du bien : tailler des bûches et trouver des billes de qualité à la plage le réjouissent autant que la musique.

Après un nouvelle incursion en Suisse pour des raisons de santé (séjour en Engadine) il se rend à Chicago pour y recevoir les honneurs que la ville lui offre pour ses 70 ans : ce « Festival Bloch » de 1950 va couronner sa carrière américaine (série de concerts pendant une semaine, interviews, articles de presse, banquet d’honneur…).

son discours lors du banquet d’honneur (© Lucienne Allen) Les dernières années d’Ernest Bloch seront de plus en plus assombries par la maladie. Les séjours de repos à Agate Beach se multiplient. Malgré le dépérissement de ses forces il réussit à composer encore : Dans la Suite hébraïque pour alto et piano de 1951 il met le chant rhapsodique du début en parallèle de quinte entre l’alto et le piano – et la Symphonie pour trombone (violoncelle) et orchestre de 1954 est considérée comme « pendant » à son fameux « Schelomo ». L’évocation du schofar sera articulée de façon persistante dans la Proclamation pour trompette et orchestre de 1955, sa dernière pièce d’inspiration juive, une « confession de foi » , tel son commentaire.

Les sauts des quintes et quartes figurant les sons du schofar

Les toutes dernières œuvres ne relèvent plus des racines juives : Son ami Yehudi Menuhin lui demande 2 suites pour violon seul, et à Zara Nelsova Bloch va dédier 3 suites pour violoncelle. La Suite pour alto de 1958 s’appuie sur les structures des partitas pour violon seul de J.S. Bach.

Menuhin ©Warner Classics En 1959 notre citoyen suisse-américain, ami de tous les grands interprètes de son époque, correspondant infatigable, pédagogue renommé – et somme toute un géant de la musique juive s’éteint à l’hôpital de Portland, entouré de ses filles, à qui il demande une dernière lecture sur son lit de mort : « Le Malade Imaginaire » , preuve de son humour grinchant !

Ses cendres seront dispersées dans les vagues près d’Agate Beach et une plaque commémorative sera apposée à la rive, avec le portrait du « promeneur solitaire » à la pipe.

L’article wikipedia sur « Agate Beach » en anglais évoque « his most famous citizen Ernest Bloch », en signalant la « Ernest-Bloch-House » comme faisant partie des « historical places ».

E. Bloch à la rive du Pacifique près d’Agate Beach (©Lucienne Allen) Bloch à la rive du Pacifique près d’Agate Beach (©Lucienne Allen)

S O U R C E S :

Joseph Lewinski et Emanuelle Dijon, Ernest Bloch – sa vie et sa pensée, Vol. 1-4, éd. Slatkine Genève 1998 – 2005

Matériaux publiés par la « Ernest-Bloch-Society »*

Contact personnel avec Lucienne Allen vivant en Californie, l’arrière-petite-fille du compositeur

*La « Société-Ernest-Bloch » anglo-américaine fondée en 1937, dont Albert Einstein avait la présidence de la section londonienne, dispose d’archives volumineux et organise régulièrement des concerts et des colloques. Son président actuel est Steven Isserlis.

E n r e g i s t r e m e n t s :

Les oeuvres d’inspiration juive d’Ernest Bloch sont toutes disponibles sur CD.

Parmi les vidéos notons les youtubes suivants :

- Israël-Symphonie avec Dalia Atlas et l’orchestre de la radio slovaque (audio)

- Quatuor à cordes 1 avec le Portland Quartet (avec partition à suivre)

- Méditation hébraïque avec Christoph et Marc Pantillon (film)

- Prayer avec Sol Gabetta 2011 (film)

- Suite hébraïque avec Arianna Smith (film)

- Symphonie pour trombone avec le Portland Youth Philharmonic (audio)

- Avodath Hadkoesh avec Lenoard Bernstein et le New York Philharmonic (disque)

- avec Ernest Bloch et le London Philharmonic 1949 (dlisque)

-

Louise Farrenc – musicienne romantique et pionnière

Dès 1802 le complexe de la Sorbonne héberge une trentaine de familles d’artistes de tout genre, évacuées du Louvre où elles jouissaient autrefois des privilèges de la Cour et logées ici par Napoléon qui s’emparait du Louvre pour y exposer ses trophées. Ainsi la famille de Jacques-Edme Dumont, suclpteur renommé et père de Louise – la future musicienne – et d’Auguste, sculpteur comme son père.

Les appartements des artistes à la Sorbonne au début du 19e siècle (©Musée Condé)

Louise Dumont naît le 31 mai 1804 et révèle très tôt son talent pour la peinture. En connaisseurs de l’art les parents veillent à une éducation culturelle approfondie pour leurs enfants. C’est que la tradition de l’Ancien Régime où la progéniture aristocratique passait sa jeunesse dans les institutions religieuses est révolue. La bourgeoisie tient à consolider le noyau familial et l’amour des parents veille sur la voie de leurs enfants. Quant aux filles les idées traditionnelles ont toujours leur impact : L’adolescente n’a pas besoin de connaissances scientifiques pour remplir plus tard son rôle de femme au foyer. – Grâce à la générosité des Dumont la jeune Louise aura le droit d’approfondir le français et les langues étrangères et d’acquérir une culture générale. On tient compte de son penchant pour la musique et les parents la confient à Anne-Élisabeth Soria, une pianiste de marque, ancienne élève de Muzio Clementi. Les progrès de son élève brûlent les étapes, si bien qu’à 15 ans Louise ressent un besoin impérieux de connaître la théorie de l’harmonie. Antone Reicha est sans doute la première adresse dans ce domaine. D’origine pragoise Reicha est nommé professeur de composition au Conservatoire de Paris en 1818. Puisque les universités et les conservatoires ne sont pas encore ouvertes aux femmes, Louise Dumont a la chance de suivre en enseignement privé auprès du professeur Reicha (composition, contrepoint, orchestration…). Le piano n’est pourtant pas négligé – au contraire : Le milieu éclairé de la Sorbonne lui occasionne des entrées sur scène comme soliste ou comme chambriste. Un jour elle exécute un concerto de Dussek, suivi par un concerto pour flûte joué par le jeune flûtiste Aristide Farrenc. Affaire conclue : Les deux musiciens vont se marier le 29 septembre 1821. La jeune épouse de 17 ans a la chance de vivre à côté d’un mari de 27 ans qui fera tout pour soutenir la femme dans sa future carrière. Comme éditeur il saura diffuser les compositions de son épouse déjà à partir de 1824 où vont sortir les opus 2 et 4 : Les Variations brillantes sur un thème d’Aristide Farrenc op. 2 de la compositrice de 20 ans s’annoncent par un geste de grandiloquence lisztienne avant d’articule un thème simpliste dont elle sait tirer des variations où la main droite est propulsée sur un course époustouflante de doubles croches, histoire de faire briller la virtuosité de la pianiste, ce qui marque de toute façon les première années de son mariage, soit sur les plateaux soit en milieu privé. Les critiques lui attestent « un talent fort distingué », et l’on apprécie sa réserve vis-à-vis de la virtuosité mécanique : « Elle a suivi la route tracée par Hummel (dont elle aime jouer les œuvres de chambre), Moscheles, Kalbrenner, et paraît destinée à y obtenir d’honorables succès. » Et Marmontel, le futur professeur au Conservatoire de remarquer plus tard : « Mme Farrenc n’était pas une virtuose transcendante dans l’acceptation stricte du mot, mais une pianiste de style, commandant l’attention par sa manière magistrale de comprendre et d’interpréter (…). Conviction, éducation ou tempérament, Mme Farrenc se tenait obstinément à l’antipode du sentimentalisme. »

Après la naissance de sa fille Victorine en 1826 Louise Farrenc se retire momentanément des activités publiques pour s’y relancer de plus belle à partir de 1832-33, période où son mari multiplie les éditions de sa femme : plusieurs Rondos brillants op. 9-13, et avec les publications à Londres la compositrice s’affirme comme telle une fois pour toutes. A noter ici son op. 17, son Air russe varié dont même Schumann prend note dans sa revue en 1836 : « Si un jeune compositeur me présentait des variations comme celles de Louise Farrenc, je le féliciterais pour les arrangements judicieux, pour les jolies formations dont elles témoignent partout. »

le thème de cet « Air russe » et à la 7e variation il faut se lancer « con molto fuoco » :

La production de ces années ne se limite pas aux œuvres pour piano. En 1834 la Farrenc propose deux ouvertures op. 23 et 24 dont la deuxième suscite la curiosité d’un large public, surtout après son exécution du 5 avril 1840 à la Société des Concerts du Conservatoire, le podium prestigieux fondé en 1828 pendant la Monarchie de Juillet où s’établit – entre autres – un véritable culte beethovenien, et à côté des symphonies de F. Mendelssohn, de L. Spohr, de F. Ries on affiche aux programmes des symphonie de compositeurs vite oubliés plus tard. La Farrenc y a toutefois droit de cité (grâce à sa 3e symphonie). A l’ombre du géant Beethoven (le « constructeur de cathédrales » selon Vincent d’Indy) composer des symphonies requiert une forte dose de courage et d’assurance, dont dispose Louise Farrenc à l’âge de 37 ans grâce au succès de sa musique de chambre et de son œuvre pianistique. – De facture classique (quatre mouvements, les rapides en forme de sonate) sa 1ère symphonie op. 32 de 1842 peut frapper par la richesse de l’instrumentation. Son exécution d’abord à Bruxelles puis à Paris suscite des commentaires bienveillants comme celui dans la ‘France Musicale ‘ : « Il ne faut pas chercher dans cette composition de ces traits de création vraiment originale comme on en trouve dans les symphonies de Beethoven ; mais qui est-ce qui a cela de nos jours ? Ce que je puis affirmer, c’est qu’après avoir produit un tel ouvrage, Mme Farrenc a conquis le droit d’être placée au rang des compositeurs les plus distingués de l’époque actuelle. » Si Farrenc s’appuie sur Beethoven, Mozart et Haydn, sa symphonie n’est pas pour autant rétrograde. Elle ne fait pas preuve d’innovation comme le romantisme échevelé d’un Hector Berlioz à la même époque, et d’autre part ses symphonies n’aspirent pas aux dimensions « programmatiques » comme ceux de Schubert ou de Schumann que le public français ne connaît d’ailleurs pas.

Le grand succès de sa 3ème symphonie en sol-mineur op. 36 de 1847 est dû à plusieurs traits originaux comme p.ex. les 6 mesures introductives (Adagio)où les bois mettent précautionneusement une suite d’harmonies en route dont l’issue est incertaine, puis le tâtonnement nerveux d’env. 20 mesures de l’Allegro où les bribes d’un thème en perspective avancent par bousculades jusqu’au déclic du thème appelé « idée mère » du 1er mouvement :

La piste est balisée pour avancer jusqu’au thème principal que voici :

Une des caractéristiques retenues par les musicologues est la fréquence des tournants qui destabilisent la charpente harmonique, quand un instrument du registre médian introduit une note qui fait décaler l’avancement harmonique attendu vers d’autres horizons, comme p.ex. au cours du ‘développement’ du 1er mouvement où un sol-bémol de l’alto change la donne, déclenchant ainsi un cheminement quelque peu tordu, parti d’un la-bémol majeur pour aboutir au la-majeur :

Lors de la création de cette symphonie le 22 avril 1849 à la Société des Concerts du Conservatoire elle doit s’affirmer à côté du no. 5 de Beethoven, et le critique déplore cette concurrence déloyale, mais il tient à mettre en lumière les qualités de cet « ouvrage bien pensé, bien écrit » dont « le final (…) couronne dignement l’œuvre de l’estimable compositeur, qui, sans pédanterie scolastique, montre, seule de son sexe dans l’Europe musicale, un véritable savoir uni à la grâce et au goût. »

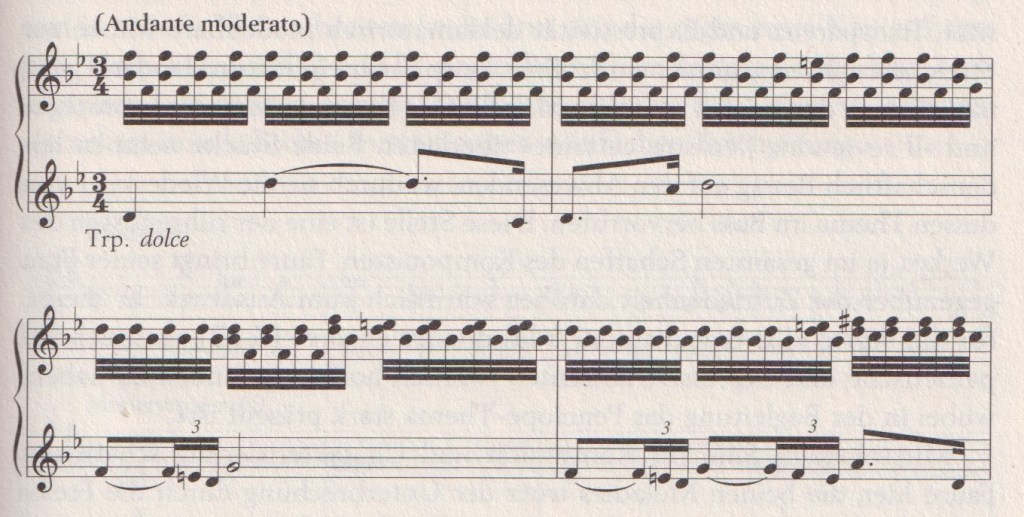

Malgré le retentissement de sa 3ème symphonie Louise Farrenc va abandonner la composition orchestrale au profit de la musique de chambre et d’autres œuvres pianistiques comme p.ex. la série des études initiée déjà auparavant qui relèvent de son enseignement comme professeure nommée au Conservatoire depuis 1842, une rareté à l’époque. Sa renommée comme pédagogue lui vaut des contacts succulents comme celui avec la cour de Louis-Philippe par le biais de son élève la Duchesse d’Orléans, belle-fille du roi, dans le Salon de laquelle elle se produit avec l’un de ses quintettes ou alors en compagnie de sa fille Victorine, jeune pianiste chevronnée enseignée par sa mère. Parmi les études de niveau gradués écrites à l’intention de ses élèves l’on retient surtout les Trente Études dans tous les tons op. 26 de 1838, un concept déjà réalisé par Muzio Clementi en 1790 avec ses Préludes et exercices dans tous les tons majeurs et mineurs pour le pianoforte ou les Préludes op. 28 de Chopin composé en même temps.

A part quelques numéros criblés de loopings pour la main gauche les 30 études réjouissent l’élève par leur côté chantant où la technique est au service de l’agrément, un peu comme les études de J.B. Cramer publiées env. 30 avant celles de Farrenc. Qu’il nous soit permis de juxtapposer également celles de Chopin op. 10 composées peu avant où la correspondance entre le no. 6 de Chopin et le no. 21 de Farrenc nous révèle le caractère mélodieux que peut avoir une simple étude :

Chopin Farrenc

Le no. 29 développe une triple fugue soupçonnée tirée des Symphonies à trois voix de J.S. Bach – dotée d’un structure contrepointique comparable à celle du maître de Leipzig :

Vers le milieu du siècle la musique de chambre n’est plus confinée dans les milieux bourgeois comme accessoire des activités culturelles à domicile. Les trios, quatuors ou quintettes sont de plus en plus conçus pour les concerts publiques, adressés par conséquent aux professionnels de haut niveau. Ainsi les compositions de Louise Farrenc des années 1840 et 1850 :

Depuis que la Farrenc a été redécouverte vers la fin du 20ème siècle l’on retient surtout son op. 30 : le 1er quintette pour le formation de la Truite de Schubert. Ce Quintette no. 1 en la-mineur – un véritable coup de maître !

L’Allegro initial présente un thème plein de verve à l’unisson, un élan que l’alto reprend aussitôt avec sa courbe vers les aigus passée au violon qui rejoint par une gamme descendante la reprise du thème. Le développement s’annonce par un motif retenu au piano aux croches répétitives qui se mettent au service des cantilènes des cordes. Quant à l’Adagio non troppo le violoncelliste va sans doute se repaître en se lançant dans sa cantilène dans les sphères supérieures de la touche, soutenu délcatement par de minces accords toqués piano :

Quand c’est le tour du violon de chanter la mélodie c’est encore le violoncelle qui l’enguirlande avec des gerbes de doubles croches séducteurs. – Suite à un Scherzo furibond aux modulations à travers tout le jardin l’Allegro final s’annonce vigoureux, propulsé par des arpèges ininterrompus au-dessus la galopade des croches pointées à la main gauche :

Accords brisés, gammes époustouflantes et arpèges à gogo : la pianiste livre son sprint sans trêve pourtant en dialogue par moment avec ses partenaires, le tout marqué par un caractère de propulsion où les notes pointées mènent le débat de part et d’autre, une véritable chevauchée à la hussarde qui peut se prolonge à l’occasion :

Ce 1er quintette est accueilli avec beaucoup de bienveillance et compte aujourd’hui parmi les oeuvres les plus souvent jouées de Louise Farrenc.

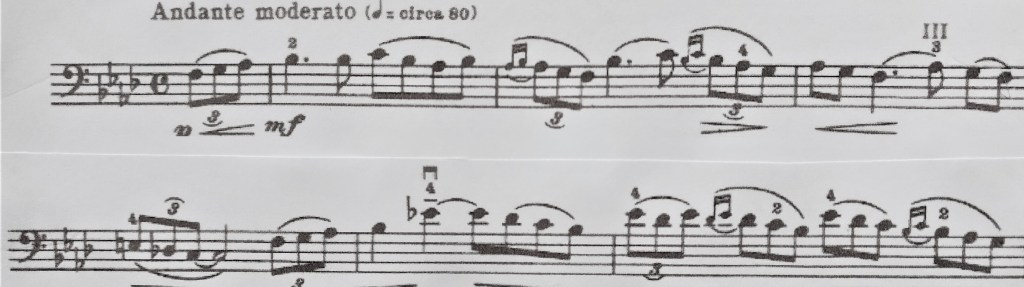

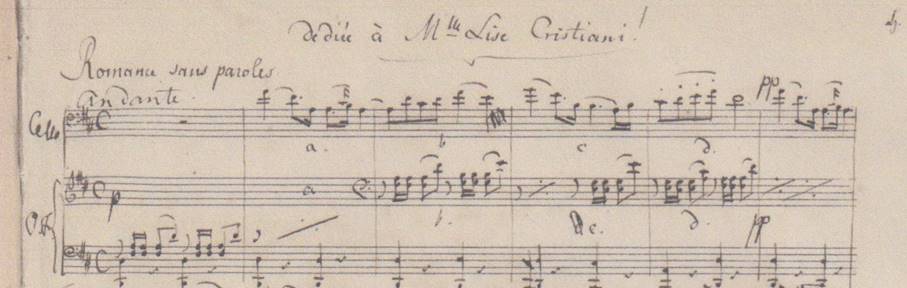

Quant à la Sonate pour violoncelle et piano op. 46 en si-bémol majeur, une des dernières œuvres composées avant 1860, la pianiste roule une fois de plus le tapis rouge pour ses ébats du genre Fanny Hensel-Mendelssohn, escortée par le violoncelle comme figurant derrière les virtuosités du clavier. Il suffit de citer n’importe quel passage du mouvement final pour en donner la preuve :

Lorsque notre compositrice rejoint le corps professoral du Conservatoire de Paris en 1842 elle est nommée par le ministre parmi trois candidats proposés par Luigi Cherubini, le directeur jusqu’en 1842. Elle est par ailleurs la seule pianiste à ne pas avoir suivi le parcours traditionnel : élève au Conservatoire – répétiteur – professeur adjoint – professeur nommé. La Gazette musicale retient que « personne n’était plus digne de ce poste important. » Les classes de piano sont récentes, vu que jusqu’en 1772 on enseignait le clavecin. De là la pénurie en matière d’Écoles de piano à part quelques méthodes signées Hummel, Kalkbrenner ou Moscheles. La professeure Farrenc se voit attribuer la classe des jeunes filles. Si d’autres instruments, à part le violon, sont prohibés le piano fait partie de la bonne éducation bourgeoise pour les filles. Antoine Marmontel (professeur de prestige de l’époque) déplore d’autre part le peu de rendement de cet enseignement de futures pianistes professionnelles : « Malheureusement pour l’Art, la plupart des jeunes filles qui se vouent à la virtuosité y renoncent un peu plus tard pour les devoirs austères de la famille. »

réalité – et portrait idéalisé (sur la pochette d’un CD) de Louise Farrenc

Aussi honorifique que soit sa nomination Louise Farrenc n’est pas à l’abri de quelques contrariétés comme p.ex. la rémunération inférieure à celle des collèges masculins, ou alors les mères récalcitrantes à l’idée de confier leur fille à une femme-professeur. Néanmoins, parmi ses élèves il y a bon nombre de futures virtuoses, en premier lieu sa fille Victorine avec qui elle se produit publiquement au piano à quatre mains et qu’elle a la douleur de perdre en 1859. Comme pédagogue elle se distingue entre autres par ses séries d’études à l’intention de différents niveaux.

Sur le plan de la recherche Louise s’allie à son mari Aristide Farrenc qui ne craint point les écueils sur la voie de l’historien vers les sources originales. Les sonates de Beethoven lui semblent mal documentées en France il se lance dans la première édition intégrale française. Quant à la musique ancienne elle est pratiquement inconnue ici au début du siècle, mis à part le Clavecin bien tempéré de J.S. Bach édité en 1801. Vers les années 1830-1840 on dépiste dans les programmes quelques rares apparitions de Gluck, de Rameau, De Haendel ou de Pergolèse. Et c’est le mérite de François-Joseph Fétis, professeur de composition au Conservatoire de Paris et directeur de celui de Bruxelles depuis 1830 d’avoir déterré pour le monde musical en France les trésors de la musique baroque dans son ouvrage de référence Biographie universelle des musiciens de 1834 et d’avoir organisé ses ‘concerts historiques’ consacrés aux 16e et 17e siècle. Notre compositrice, familiarisée avec les travaux de son mari, est séduite par les recherches de Fétis et va sortir sous peu son propre ouvrage intitulé Le Trésor des pianistes, faisant la promotion d’œuvres baroques dans son propre récital de 1857 et dont le critique de la ‘Gazette musicale’ ne semble pas emballé outre mesure : « Une séance de musique rétrospective, dite historique, a été donnée aussi par Mme Farrenc un de ces jours passés, musique de piano bien entendu. Frescobaldi, Chambonnière, Corelli, Couperin, les Bach, Porpora, Scarlatti etc., ont fait les frais de cette exhumation classique qui peut avoir son mérite, mais mérite un peu monotone et un peu ennuyeux – il faut avoir le courage de la dire – avec ses gruppetti, ses mordants, son style continuellement serré l’imitations… ». Ce sont précisément ces multiples agréments ou appoggiatures baroques auxquels la pianiste consacre le chapitre Traité des abréviations de son livre cité ci-haut : « Ces ornements sont en grande partie abandonnés aujourd’hui, à cause de la différence du volume de son qui existe entre nos pianos et le clavecin ; mais leur connaissance n’est pas moins indispensable pour l’exécution des œuvres appartenant au dix-septième et dix-huitième siècle : si on les négligeait, la musique des vieux maîtres serait dénaturée ; elle perdrait sa véritable physionomie et son effet. » – Inutile de souligner que la professeure fait découvrir la musique baroque à ses élèves au Conservatoire où elle enseigne jusqu’en 1873 (âgée de 69 ans).

Les contributions de Louise Farrenc à la culture musicale de l’époque n’a pas échappé aux critiques contemporains. Tel cet hommage de Fétis dans la ‘Gazette musicale’ du 19 mars 1865 : « Artiste d’un mérite éminent, et douée d’une organisation musicale toute masculine, Mme Farrenc a conquis la plus haute estime des connaisseurs par de grandes compositions où se manifeste une force de tête qui ne semble pas appartenir à son sexe. » Ou alors Marmontel en 1851 dans son ouvrage ‘Les pianistes célèbres ‘ : « …femme à la stature élevée, à l’aspect presque viril, aux cheveux argentés moins encore par l’âge que par la fièvre de la pensée. »

Toujours est-il que l’admiration des contemporains pour notre musicienne n’est pas exempte de stupéfaction à l’égard de l’artiste en tant que femme, un peu comme la légère surprise du passager moyen de nos jours installé dans la cabine d’un Jumbo-Jet qui entend une voix féminine venant du Cockpit…

S O U R C E S :

Catherine Legras, Louise Farrenc, compositrice du 19e siècle, L’Harmattan, Paris 2003

Christin Heitmann, Die Orchester- und Kammermusik von Louise Farrenc, F. Noetzel-Verlag, Wilhelmshaven 2004

Rebecca Grotjahn et Christin Heitmann (éd.), Luise Farrenc und die Klassik-Rezeption in Frankreich, BIS-Verlag, Universität Oldenburg 2006

E N R E G I S T R M E N T S :

Parmi les nombreux youtubes (audio ou film) des œuvres orchestrales notons le coffrets des CDs par Maria Stratigou : Louise Farrenc – complete piano works (NAXOS) ou les vidéos d’œuvres pour piano par Julien Lambert. A signaler aussi le très beau youtube-film du Quintette en la-mineur no. 1 par le Franz Ensemble (document de la télévision ARD).

-

Georges Bizet: son Prix de Rome – son aventure italienne

Bizet à 19 ans (© Lifermann/Musées de la Villa de Paris) Depuis 1803 le Prix de Rome est décerné aussi aux jeunes compositeurs du Conservatoire de Paris, à une époque où la musique italienne des siècles précédents jouit d’une grande popularité. Autour de 1850 cependant la production musicale italienne semble se trouver sur son déclin, mais le lauréats du Prix se lancent à la découverte de la culture de l’antiquité et de la renaissance du pays. – En 1857, peu avant Noël, Georges Bizet (19 ans, Prix de Rome pour sa cantate ‘Clovis et Clotilde’) et deux de ses amis mettent le cap sur le sud, mais Bizet est le seul à avoir pris des cours d’italien à Paris. L’itinéraire des trois lauréats: la Provence – la Côte d’Azur – Gênes – Livourne – Pisa – Lucca -Florence – Rome. Arrivé à Gênes Bizet est exaspéré par l’omniprésence des mendiants et il manifeste sa déception, voire son mépris pour la population : « Dans toutes les petites villes, les femmes sont bigotes et d’une vertu farouche, excepté pour leurs confesseurs. Du reste, les hommes sont aussi cagots que leurs femmes et dans ce diable de pays on ne pense qu’à mendier » (dans une des lettres à sa mère). S’il va s’enthousiasmer ensuite pour le patrimoine de la Renaissance florentine, ce « paradis féérique », le pays lui semble à prime abord débordé d’une « architecture horrible, d’église peintes comme des monuments de carton… ». Même la ‘découverte’ de Rome lui réserve un arrière-goût déplaisant : « Il y a beaucoup à admirer, mais il y a bien des désenchantements. Le mauvais goût empoisonne l’Italie. C’est un pays complètement perdu pour l’art » (à sa mère). A ce propos Bizet suit la route déjà balisée par Gounod, Prix de Rome de 1839 :

Charles Gounod en 1840 à Rome – par Erbest Hébert, pentre boursier à la Villa Medici (© Liturgia)

Rome au 19e siècle

« Je me trouvais dans une vraie ville de province, vulgaire, incolore, sale presque partout ; j’étais en pleine désillusion… » et par Berlioz en 1831, d’ailleurs contre son gré en Italie : « J’arrivais de Paris, du centre de la civilisation, et …. Je me trouvais tout d’un coup sevré de musique, de théâtre, de littérature, d’agitations, enfin de tout ce qui composait ma vie… ». Berlioz n’est pas le premier à souligner la supériorité de l’art français à celui de l’Italie de son temps. Même Stendhal, le grand explorateur de l’Italie, retient dans son journal de 1817 que « des gens d’esprit me soutiennent que tel barbouilleur au-dessous des nôtres est excellent, uniquement parce qu’il est de Rome. » Et Bizet, arrivé à Rome en 1858, lance cette boutade à propos de l’ignorance ambiante: « Il suffit de faire la gamme de do-majeur avec les deux mains pour être considéré comme un grand artiste. »Installé en janvier à l’Institut français de la Villa Médici Bizet s’introduit rapidement dans la bonne société romaine, se fait un nom comme pianiste et compte parmi les habitués de l’ambassade russe. Mais sa facilité de nouer des contacts ne l’empêche pas de se lancer dans le travail, voire dans un Te Deum, probablement celui de ses prédécesseurs Charpentier ou Berlioz à l’oreille – et dont ouverture ressemble davantage à la ‘Marche triomphale’ dans Aïda de 1871 qu’à une cérémonie religieuse : Les coups assénés de ces accords syncopés du la-majeur/fa-dièse-mineur qui propulsent le fortissimo du chœur, suivis par les nombreuses croches pointées figurent une espèce de marche militaire :

Ce caractère pompeux trouve son équivalent dans la partie des solistes sur « Tu Rex gloriae… », aboutissant dans une escalade chromatique du ténor ‘héroïque’ digne d’un Otello vers son fa-majeur lumineux au-dessus des rythmes pointés (« Tu ad dexteram Dei sedes… ») :

Mais il n’y a pas que du pathétique : La prière « Miserere nostri, Domine » surgit des profondeurs, à peine audible, articulée par les basses du chœur et soutenue délicatement par le ré-majeur des cordes, le tout s’évanouissant dans un pianissimo.

Ce Te Deum qui devrait remporter le « Prix Rodrigues » ne s’est jamais imposé. Après avoir sombré dans les archives pendant plus de 100 ans la Singakademie de Berlin va le créer le 16 mai 1971.

Dans la lettre du 17 avril 1858 à sa mère Bizet confesse son mal à finir son Te Deum : « Je ne sais qu’en penser. Tantôt je le trouve bon, tantôt je le trouve détestable. Ce qu’il y a de certain, c’est que je ne suis pas taillé pour faire de la musique religieuse. » – Mais en dehors de ces embarras les 2 années à Rome passent pour la période la plus heureuse de sa vie. Si d’une part il a peu d’estime pour la population qui, de son côté, se méfie de ces jeunes Français orgueuilleux, venus d’un pays aux ambitions impériales de Napoléon III. Les pensionnaires de la Villa Medici vivent dans leur cocon sans se mêler à la vie publique italienne. Par contre les trésors de l’antiquité et le paysage bucolique autour de Rome ont envoûté notre jeune musicien dès son arrivée, ce paysage de la fameuse « Italien-Sehnsucht » exprimée par Goethe dans son « Voyage en Italie ». De plus, la curiosité littéraire de Bizet ne connaît pas de limites : le pensionnaire s’approvisionne dans la bibliothèque de l’Institut largement fournie, dévorant les textes de l’Antiquité (d’où une ébauche d’opéra sur ‘Ulysse et Circé’), les Italiens comme Manzoni, Goldoni ou Foscolo, l’Espagnol Cervantes – et avant tout la littérature dramatique : Shakespeare presqu’en entier, Schiller et Goethe, Beaumarchais. Rien d’étonnant à ce qu’il se sente attiré par l’idée d’écrire des opéras dont quelques ébauches seront laissées en plan. Quant à Stendhal : aurait-il lu les « Voyages en Italie » ou les « Chroniques italiennes » ? Ses lettres de Rome n’en parlent pas.

la Villa Medici à Rome En 1859 Bizet part avec 2 amis pour un voyage à travers le pays dont il livre méticuleusement les détails dans ses lettres. Une première étape les conduit à Naples et à Pompéi dont il laisse ce commentaire saugrenu : « Ici, à Pompéi, on ne voit que des morts, et je serais bien aise de savoir ce que font les vivants. »

Pompéi en 1850 par F. Federer

Ce séjour à Pompéi pique pourtant sa curiosité, tandis qu’il est déçu par Naples, où habite Mercadante, le compositeur qu’il devrait contacter moyennant une lettre de recommandation de son professeur Carafa de Paris. La visite n’aura pas lieu, une attaque d’angine l’oblige à retourner à Rome.

Vers la fin de l’année Bizet demande à l’Académie de Paris de pouvoir prolonger son séjour, une pétition soutenue par le directeur de la Villa Medici, le peintre Victor Schnetz. – A la recherche d’un sujet d’opéra il va dénicher chez un antiquaire de Trastevere un livre qui l’intrigue : Don Procopio , un texte dont Bizet se propose de faire un vrai opéra italien : « Sur des paroles italiennes il faut écrire une musique italienne. » En même temps il s’attaque à un autre projet, intitulé Esmeralda, sur le roman ‘Notre-Dame de Paris’ de Victor Hugo. Tiraillé entre la musique sacrée et l’opéra, il s’attire des remontrances de la part d’Ambroise Thomas de Paris à propos de ses œuvres bouffonnes : Un vrai compositeur qui veut montrer ses qualités est censé d’écrire d’abord des œuvres sacrées ! – Bizet s’y accommode malgré lui, disant qu’il ne se sent pas en « état chrétien », que sa religion est « païenne » et que le texte d’Horace sur Carmen saeculare le tente davantage qu’une messe : « J’ai toujours lu avec un immense plaisir les auteurs de l’Antiquité, tandis que chez les chrétiens je n’ai trouvé que méthodologie, égoïsme, intolérance et absence totale de goût artistique. » Et il ne manque pas d’aplomb quand il dit à sa mère : « Tu me demandes des nouvelles de mon envoi. Voici : Je n’enverrai que Vasco. (…) Puis le style que j’emploie dans mon ‘Carmen seculare’ serait de l’hébreu pour MM. Clapisson, Carafa et autres semblables. (…) Je suis très content de ce que je fais du ‘Carmen secualre’, mais c’est pour moi…et pour vous. »

Contrairement au succès fulminant de sa ‘Carmen’ d’env. 20 ans plus tard, sa Carmen seculare n’aboutira pas, et à la place d’une messe requise il envoie à l’Académie les feuillets d’un opéra intitulé Vasco de Gama basé sur un texte portugais de la Renaissance, mais le jury de Paris le taxera inférieur aux œuvres de Thomas, de Verdi ou de Halévy. Bizet estime de son côté que le Verdi actuel ne rejoint plus le niveau de ses œuvres de jeunesse comme Il Trovatore, La Traviata ou Rigoletto. Il va jusqu’à prétendre que le goût des Italiens pour l’art a dégringolé, que personne ne connaît ici Rossini, Mozart, Weber, Cimarosa. A Gounod il confesse dans une lettre que depuis 9 mois il n’a plus entendu une seule note de bonne musique et que dès lors il se sent incapable de juger ses propres compositions. Gounod reste pour Bizet le plus grand compositeur contemporain. Son Faust lui semble le chef-d’œuvre qui dépasse son genre – et l’insuccès des représentations dû à la médiocrité des acteurs le met en colère. Quant à Wagner il confie à sa mère que dans ses partitions « il n’y a absolument rien », que « ce sont des œuvres d’un homme qui, manquant d’inspiration mélodique et harmonique, s’est livré à l’excentricité… », jugement qu’il va réviser après avoir assisté au Tannhäuser en 1861 à Paris !

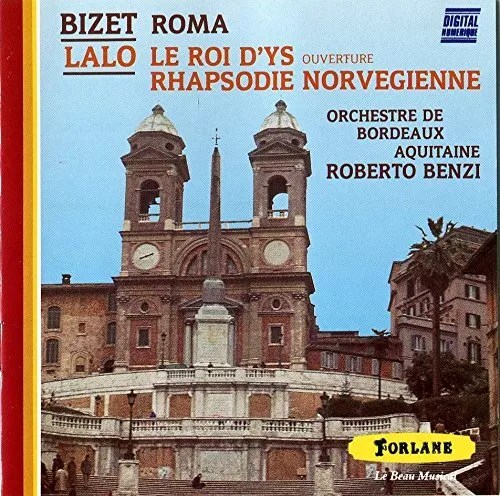

En juillet 1860 Bizet quitte Rome, en compagnie de son ami et co-pensionnaire J.B.L. Guiraud de la Villa Medici. Tandis que Guiraud aime faire la grasse matinée, Bizet se lève de bonne heure, impatient de découvrir le monde inconnu. On passe par Pérouse, Assise, Pesaro (Rossini), Ravenne et Padoue pour arriver à Venise. Dans ses lettres à sa mère il la fait participer à ses découvertes, sans la moindre allusion bien sûr à ses autres aventures dans les tavernes et les bordels. Pendant tout ce voyage il rumine le projet d’une symphonie ‘italienne’ dont le titre définitif sera Roma , après avoir pensé à une suite aux 4 mouvements intitulés « Rome-Venise-Florence-Naples ». Après de nombreux remaniements – encore bien après son retour à Paris – la version définitive s’ouvre sur un hymne aux quatre cors qui associe moins le paysage du Latium qu’un décor alpin évoqué plus tard par Brahms, Strauss et Lauber :

Selon le biographe W. Dean ce 1er mouvement intitulé Une chasse dans la forêt d’Ostie doit son essence au Freischütz de Weber (le compositeur que Bizet tient en grand estime) et à Gounod, d’aucuns y ont flairé du Wagner…

Quant au contexte d’une chasse déjà préfigurée par les cors, la seconde partie Allegro agitato nous emmène dans une cavalcade le long d’un thème annoncé préalablement par la trombone et développé ici dans les cordes accompagnés d’une galopade saccadée dans les vents.

Le Scherzo (Allegretto vivace), une fugue à trois temps dont le thème s’étend sur 14 mesures, se rapproche par son allure pétillante de l’habitus de la Symphonie italienne de Mendelssohn. C’est le mouvemenet le mieux apprécié par les critiques :

thème du Scherzo Le thème doucereux de l’Andante molto pourrait suggérer les émotions vécues dans un paysage bucolique : la mélodie s’écoule à pas feutrés dans les cordes et plus loin dans les bois, flanquée par les arabesques du 1er violon – et son écho dans l’Adagietto de la 1ère Suite Arlésienne (1872) saute aux yeux :

Quant à rapprocher le mouvement final (Allegro vivacissimo) intitulé Carnaval de Rome du ‘Carnaval romain’ de Berlioz, cela peut s’avérer fantaisiste, à moins que ce soient les triolets galopants et les rythmes pointés qui rappelleraient l’Allégro vivace endiablé du 6/8 de Berlioz. Toujours est-il que dans cette tarentelle Bizet fait preuve d’une vraie maîtrise : à voir l’agencement des thèmes dans les cordes, leur reprise dans les bois, les sonorités aériennes des triolets dans les aigus ou dans les arpèges de la harpe, la dynamique de la propulsion par les croches pointées suivies de guirlandes des doubles croches dans les cordes – et le déluge de gammes à l’unisson vers l’apogée du do-majeur final.

Georges Bizet débarqué à Venise rejoint Paris à l’improviste, suite à une lettre qui lui annonce une aggravation de la santé fragile de sa mère.La communauté des « Carménophiles » fascinés par le feu andalous dans l’opéra à succès de Bizet de 1874 ne trouveront que peu d’italianismes dans les compositions réalisées en Italie entre 1858 et 1860.

La suite symphonique de Roma restera dans l’ombre de sa Symphonie en ut de 1855, jusqu’à ce que Gustav Mahler la reprenne en 1901 à Vienne, et selon le redoutable critique Hanslick cette œuvre contiendrait sans doute des éléments ingénieux et ferait preuve d’une instrumentation charmante, mais que l’ensemble serait toutefois teinté d’une atmosphère d’opéra…S O U R C E S :

Georges Bizet, Lettres – impressions de Rome, éd. Calmann-Lévy, Paris 1908

Christoph Schwandt, Georges Bizet – eine Biographie, Schott Music GmbH, Mainz 2011

Rémy Stricker, Georges Bizet, éd. Gallimard, Paris 1999

Winton Dean, Bizet, Dent and Sons, Londres 1948/1965

Stendhal, Voyages en Italie, éd. Gallimard (Pléiade) Paris 1973E N R E G I S T R E M E N T S :

Te Deum et Roma: plusieurs youtubes à choix (audio et film), en partie avec partition synchronisée

-

Darius Milhaud – compositeur juif et cosmopolite

Darius Milhaud en 1923 (dom. public)

Né en 1892 dans une famille juive dont les racines remontent à l’époque des juifs du Comtat Venaissin centrés sur Carpentras et Cavaillon au Moyen Âge tardif, une région où se développe un judaïsme à part, ni sépharade (comme celui de la Côte d’Azur) ni ashkénaze (comme au nord de la France). Ces juifs parlent le dialecte judéo-provençal (une sorte d’occitan hébraïsé) et ils jouissent de la protection des papes en résidence à Avignon au 14e siècle. Son arrière-grand-père Joseph Milhaud était l’auteur d’ouvrages d’exégèse de la Torah et devait recenser les israélites lors de l’intégration du Comtat Venaissin à la nation française après la Révolution. Le petit Darius vit une enfance heureuse à Aix-en-Provence, entouré d’une parenté nombreuse, fasciné par l’humour de ses cousines et les manières ‘parisiennes’ de son oncle Michel. Les séjours estivaux de la famille dans la propriété de l’ »Enclos » dans les collines environnantes comptent parmi les moments les plus lumineux de cette période (telles les vacances des Pagnol à la »Bastide Neuve » de la campagne marseillaise à la même époque – voir Marcel Pagnol, Le Château de ma mère). Comme la musique fait partie de la culture familiale on confie Darius dès l’âge de 7 ans à Léo Bruguier, professeur de violon. Ses progrès sont tels qu’il fait partie du quatuor de son maître 5 ans plus tard. On joue le répertoire classique, mais c’est surtout Debussy qui lui révèle les dimensions d’une musique toute nouvelle, à quoi vont s’ajouter la découverte de Ravel, d’Ernest Bloch, des opéras et des ballets russes, du novateur Stravinsky lors de ses années au Conservatoire de Paris depuis 1909 où la composition l’emporte sous peu sur le violon, comme il dit dans son autobiographie : « A mesure que ma nature musicale s’épanouissait, l’étude du violon me paraissait plus fastidieuse, il me semblait que je volais du temps à la composition… », ce qui « trouble » bien sûr sa mère !

Darius Milhaud confesse son appartenance à la religion israélite, dans pour autant revendiquer l’étiquette de « compositeur juif ». Il devra sa répercussion dans le monde musical plutôt à ses œuvres pénétrées de rythmes brésiliens (Saudades do Brazil 1920 – Scaramouche 1937) et d’éléments du jazz (La Création du monde 1923). Pourtant, ses compositions d’inspirations juives, en partie des miniatures, comptent une vingtaine de titres, en majorité des œuvres vocales, et s’échelonne sur toute sa vie.

Paris lui permet de connaître les poètes comme Paul Claudel ou Francis Jammes, d’où ses premières compositions, les cycles de « Poèmes » entre 1910 et 1916. – Les Poèmes Juifs op. 34 de 1916 (traduits de l’hébreu) semblent inaugurer la série de ses œuvres d’inspiration juive. Il les appelle dans une lettre « ces poèmes de mon pays. » Son ami Charles Koechlin lui adresse ce commentaire : « Vos mélodies juives me plaisent et m’émeuvent beaucoup. Ce qu’il y a d’étonnant, c’est l’union de la mélodie et de la partie de piano. » Il y est question de la bitonalité. Le Chant de la pitié qui parle d’une vieille tombe « dans les champs de Bethléem » nous en livre un spécimen particulier où la ligne du do-majeur de la voix et d’une figure à la Mozart dans la main droite du piano s’appuie sur les quintes superposées du do-dièse/sol-dièse/ré-dièse en dissonance avec le reste :

une pierre se dresse solitaire… Les Chants populaires hébraïques de 1926 évoquent les soucis quotidiens du petit peuple, l’isolation du veilleur de nuit, le chagrin d’amour, la pauvreté, des mystères du Talmud (Chant hassidique) et contiennent, comme tous les albums yiddishs, une berceuse : « Dors, dors, dors, ton papa ira au village et te rapportera une soupe… » La voix déambule en général à l’intérieur d’un mode mineur ou majeur, tandis que l’accompagnement lui soumet des accords ouvertement dissonants, tout en y introduisant à l’occasion des changements de mesure, des éléments que son ami Francis Poulenc (du Groupe des Six) a déjà introduit dans son Bestiaire de 1916 sur des textes d’Apollinaire.

Afin de faire référence au judaïsme local de Carpentras (avec la plus ancienne synagogue de France) Milhaud se propose de créer un opéra sur le figure biblique d’Esther, intégrée ici dans le contexte des jours de Pourim. Esther de Carpentras de 1925-27, cet opéra-bouffe d’après un livret du poète Armand Lunel, son ami d’enfance de la même année et du même milieu juif, rappelle la reine Esther de l’exil babylonien qui a imploré le roi Ahashver (Xerxes) de contrarier le plan du génocide des juifs revendiqué par un haut magistrat du royaume. Livré au charme de la belle le roi a renversé la donne et permis aux juifs par un décret de tuer leurs ennemis à une certaine date de l’année, suite à quoi les Hébreux ont passé à l’acte en exprimant leur triomphe par la fête du Pourim, le carnaval juif.

La synagogue de Carpentras

Dans l’opéra de Milhaud les juifs de Carpentras se voient menacés de la conversion imposée ou de l’expulsion par le Cardinal-évêque du Comtat Venaissin (selon le « modèle » espagnol de 1492). Mais la belle Esther réussit à le convaincre de reconsidérer son verdict, si bien que les juifs pourront continuer à pratiquer leur foi.

A l’encontre des commentaires souvent acerbes de la part de certains critiques fidèles à l’antisémitisme ambiant de l’époque André Coeuroy ne va pas réitérer que les œuvres juives ne sont que cacaphonie et bizarreries exotiques et ne parle pas de « concerts métèques ». Sa chronique de 1938 sur la représentation parisienne de notre opéra est teintée d’une bienveillance inattendue : « A la générale d’Esther de Carpentras, ils y étaient tous…(le compositeur, le librettiste, des écrivains connus etc.) C’était une fort belle chambrée qui fît un succès, d’ailleurs bien mérité, à cette Esther. On nous la présentait comme un épisode à la fois historique, social et religieux de la vie juive dans le Comtat-Venaissin au 18e siècle… » et de souligner la qualité lyrique de cette œuvre burlesque !

Comme la plupart des artistes juifs Darius Milhaud quitte la France avec sa femme Madeleine en 1940 pour s’installer en Californie. Le Mills College à Oakland lui offre un poste de professeur de composition que Milhaud occupera jusqu’en 1947.

pochette du disque

Milhaud comme professeur avec ses étudiants A part les œuvres mineures de thématique juive (Prière journalières, Liturgie comtadine, Cantate nuptiale, Caïn et Abel, Kaddish) son SERVICE SACRÉ de 1947 jouit d’une répercussion bien au-delà du contexte provençal. Suite au Service Sacré d’Ernest Bloch des années 1930 et à celui de Mario Castelnuovo-Tedesco de 1943 (le compositeur juif également émigré aux Etats-Unis) l’œuvre de Milhaud commandée pour la synagogue de San Francisco va être créée en 1947 avec le compositeur à la baguette, une œuvre définie comme « richement romantique » par l’un des critiques. Son caractère « sacré » se manifeste par la fréquence des sonorités solennelles dans le cordes graves qui soutiennent le discours du chantre, par le rôle de l’orgue ou par les séquences jubilatoires du chœur sur les paroles de louange. Ainsi p.ex. dans la 1ère partie le Tzur Ysrael (« Rocher d’Israël, lève-toi pour aider Israël… ») où, selon les traditions ancestrales les mélismes aléatoires du chantre, qui est censé de toucher le cœur des fidèles, reposent ici sur une ligne ondoyante des contrebasses. La mélopée de la prière peut suivre certains schémas mélodiques appelés nouçah ou nigoun, tout en laissant une marge de manœuvre à l’improvisation. – Dans le Va’anahnu de la 4e partie (Psaume 114) le dialogue entre le chantre et le chœur ouvre un hymne sur « et nous louerons le Seigneur dès maintenant… », dialogue proche de celui du même numéro dans le Service sacré de Castelnuovo-Tedesco entre les voix des femmes et des hommes. – Quant aux harmonies Milhaud sait juxtaposer les accords majeurs de conclusion aux passages de bitonalité, un élément propre à l’ensemble de ses compositions.

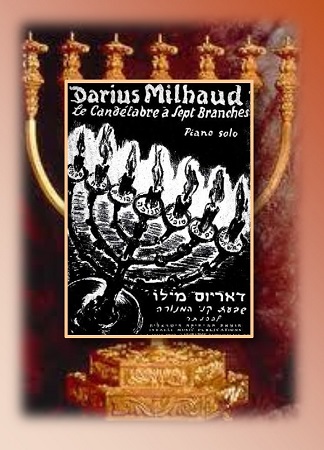

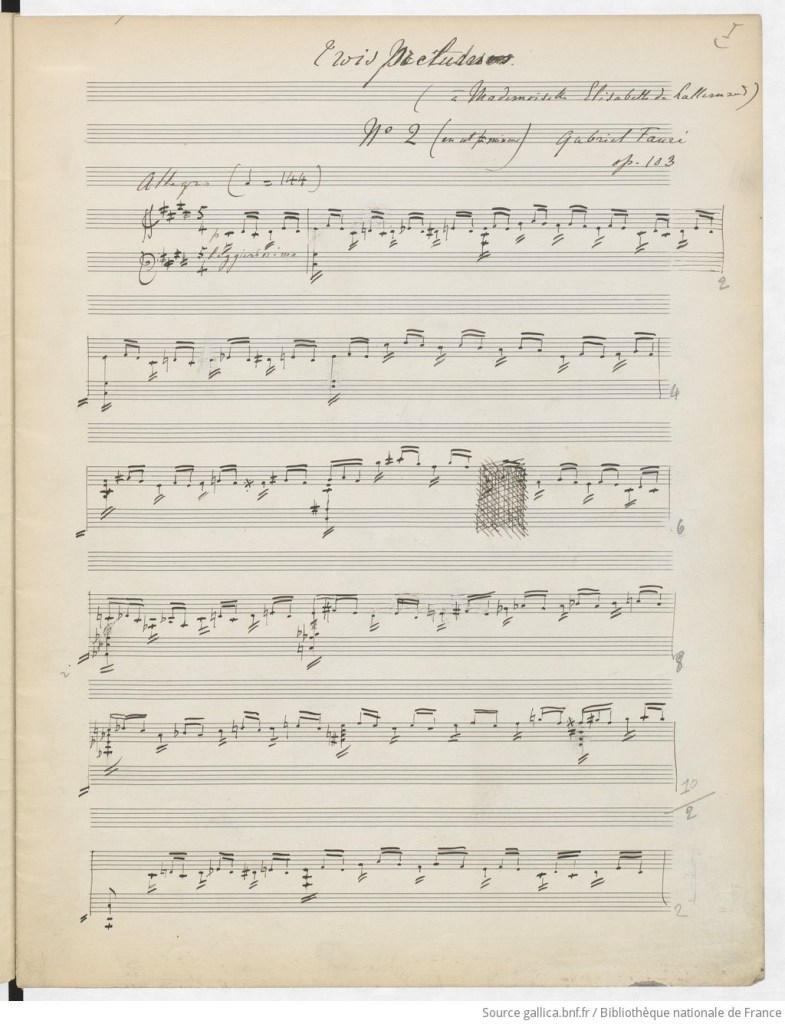

Autour de 1950 Darius Milhaud navigue entre les deux Amériques et la France, il enseigne en Californie à côté de Schönberg, écrit sur commande des œuvres pour la scène et finit la série des quatuors avec le no. 18. De séjour à Paris il compose en décembre 1951 un cycle de sept pièces pour piano appelées Le Candélabre à Sept Branches (op. 315), une ‘Ménorah’ musicale consacrée aux fêtes du calendrier hébraïque et créée en Israël en 1952 par Frank Pelleg.

La page introductive Roch Hachana (Nouvel-An) présente une partition aérée souvent à deux voix rappelant les Inventions de J.S. Bach, tandis que Yom Kippour (Pénitence et Pardon) frappe par ses accords pesants en profondeur posés contre ceux descendant de l’aigu (le poids des péchés ?), avant qu’apparaissent au milieu des figures filigranes glissant vers des sonorités en majeur (le pardon divin ?).

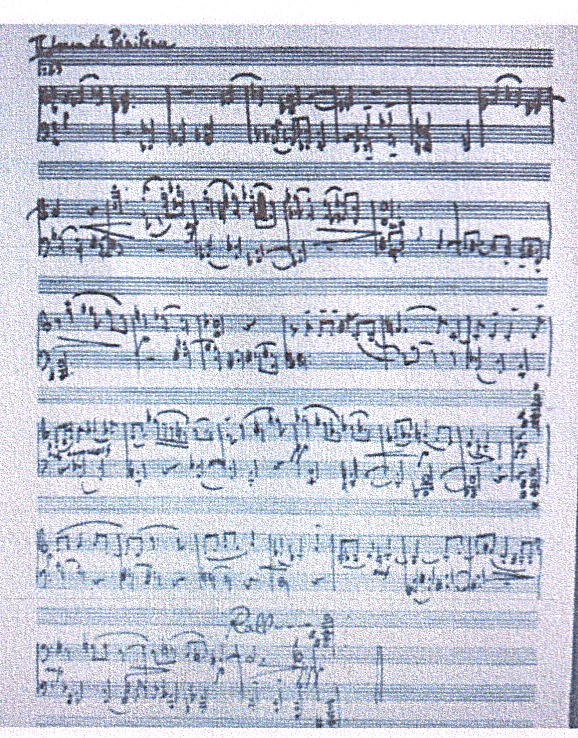

page manuscrite de Yom Kippour

Le Souccot, une danse éruptive fortement rythmée, est suivi par une page consacrée à la Résistance des Macchabées, une escalade d’accords qui convergent entre graves et aigus, débouchant sur une fanfare triomphante, et la partie de la Reine Esther surprend par la légèreté du discours le long d’une oscillation entre le ternaire et le binaire.

Bien que de matière juive ce cycle pianistique n’a nullement recours au patrimoine musical juif, ni même dans les œuvres de type sacré. Milhaud se définit lui-même comme compositeur inscrit dans la tradition française.DAVID

‘David’ exécuté à Los Angeles en 1956

En juin 1954 l’état d’Israël met sur pied des festivités pour commémorer la fondation de la ville de Jérusalem il y a 3000 ans. Milhaud est sollicité de composer un opéra sur le roi David. C’est un projet d’envergure pour solistes, orchestre et deux chœurs. Quant au texte il peut se fier à son ami Armand Lunel qui écrit un livret en hébreu basé sur les Livres Samuel de l’Ancien Testament. Afin de se familiariser avec la matière Les deux amis se rendent en Israël, invités par le gouvernement Ben Gurion. Milhaud est bouleversé face aux lieux historiques et impressionné par cette jeune nation capable de s’affranchir contre les forces ennemies : « La description de leur lutte opiniâtre et magnifique créait un tel lien entre leur héroïsme et celui de leurs ancêtres que cela nous donna l’idée d’utiliser cette similitude dans notre opéra, en mettant deux chœurs en présence : l’un pour la nécessité de l’action, l’autre formé d’Israélien modernes (…) comme David affrontant seul Goliath, ils avaient résisté seuls à la puissance de cinq nations. » – Les 5 actes suivent le destin de David : l’onction du roi et Goliath – la couronne – la forteresse de Sion devient Jérusalem – l’arche de l’alliance, Bethsabée et les fils Salomon et Absalom – le vieux David et Salomon le successeur. Comparé au Roi David d’Arthur Honegger de 1924 dont Milhaud dit que « les auditions se succédèrent rapidement à Paris au cours desquelles plusieurs morceaux (…) étaient régulièrement bissés ». Son amitié pour Honegger s’aligne d’ailleurs à celle de Francis Poulenc : les deux amis du Groupe des Six viennent accompagner les derniers jours de Honegger à Paris en 1955.

le Groupe des Six avec Jean Cocteau au piano, D. Milhaud à gauche et A.Honegger troisième de gauche

couverture de la partition par Marc Chagall

Le David de Milhaud est un opéra « durchkomponiert » selon la formule de Wagner : Les parties des chœurs et les solistes avec leurs chants parlants (les valeurs des notes et le rythme suivent de près le rythme des paroles) s’enchevêtrent, et l’orchestre fortement doté de cuivres souligne le caractère dramatique par une polyphonie de densité symphonique, pleine d’accord atonales, de bitonalité et chargée d’expressivité dans les contrastes : L’apparition du jeune berger s’accompagne d’une ligne diatonique et d’un chorale, sa prière d’une harpe et d’une sonorité douceureuse, tandisque l’entrée sur scène de Goliath qui crie « Tremblez, petits Hébreux, tremblez ! » est flanquée d’explosions d’accords tonitruants et de secousses dans les basses. Le roi Saül que David a si souvent consolé avec son chant à la harpe (ici comme une berceuse d’un 6/8) est blessé à mort dans la bataille contre le Philistins et implore l’Amalécite (un de ses soldats) de lui donner le coup de grâce. Ce dernier vient rapporter les faits devant David qui se déchaîne contre ce messager et revendique sa mort, un passage hautement dramatique aux trilles stridentes accompagnées d’une dégringolade d’accords de septième majeurs vers le coup du fortissimo dans les graves :

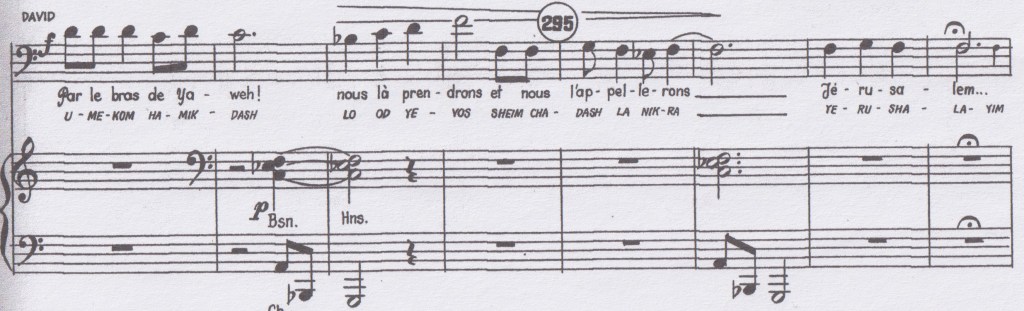

Cet éclat de fureur est suivi illico par la complainte funèbre de David et suivi par une déclamation homophone du chœur. – David couronné roi la cour (acte III) mène le débat sur la capitale à choisir. Ce ne sera pas Hébron, mais Jérusalem sur la montagne sainte de Sion. Le sublime du moment est ressorti par l’absence de l’orchestre et la déclamation linéaire du roi (suivi par le choral du chœur des Juifs) sur le choix irrévocable de Jérusalem :

Cette longue partie du choral culmine dans l’ accord final d’un fortissimo en fa-majeur pur sur les paroles « Jérusalem…pour l’Éternité ! »

Le quatrième acte évoque l’épisode de Bethsabée et se distingue musicalement par la tendresse, surtout autour de la mort de l’enfant que Bethsabée avait conçu de David. Après qu’elle a soufflé au pianissimo son « L’enfant est mort » aux sons filigrane des solos des cordes dans les aigus, David articule son repentir : « un jour c’est moi qui m’en irai vers lui » (l’enfant mort), un chant lugubre porté par les tierces dans les bois descendant doucement la pente et une vague discrète montant des profondeurs par la contrebasse :

Milhaud ajoute en exergue de la partition :

Après quelques œuvres de source religieuse comme la Cantate de l’initiation (Bar Mitzvah Israël) op. 388 de 1960, la Cantate ‘From Job’ op. 413 de 1965 et une Ode pour Jérusalem op. 440 de 1972 Darius Milhaud nous laisse avec le chant Ani Maamin op. 441 de 1972 sa toute dernière œuvre, une confession de foi issue d’un texte de Maïmonide et intégrée, comme version populaire, dans le canon des prières et mise en musique par un hassid nommé Azriel David Fastag déporté à Treblinka, un chant souvent repris par les juifs en détresse (p. ex. dans les camps). Une autre version, plutôt joyeuse, exprime l’espoir de l’arrivée du Messie : Ainsi le 12ème des 13 versets : « Je crois avec une foi totale en la venue de Machia’h, et bien qu’il puisse tarde, néanmoins, j’attends chaque jour qu’il revienne. » Milhaud s’appuie sur le poème Ani Maamin (« Je crois ») d’Elie Wiesel, rescapé d’Auschwitz, dans lequel il est question d’un Pessah sans ressources au milieu de l’horreur du camp, célébré par les détenus démunis, où s’entrecroisent le désespoir (« la parabole de Chad Gadya est trompeuse : / Dieu ne viendra pas / Pour tuer le massacreur ») et l’espoir malgré tout (« Je t’attandrai. / Et même si tu me déçois / Je continuerai à attendre, / Ani Maamin »).

pochette du disque

Elie Wiesel Elie Wiesel (Dans le livre La Nuit Elie Wiesel rappelle la scène de la pendaison d’un petit garçon, où son co-détenu dans le rang se demande où est Dieu dans tout cela, et Elie de lui répondre : Là-bas, au poteau !). Milhaud fait de ce poème une cantate pour soprano, 4 récitants, chœur et ensemble instrumental, créé au Festival d’Israël en 1973. A côté des longs passages réservés aux récitants, le chœur exprime la détresse en persistant dans un fortissimo d’accords dissonants dans les aigus.

Darius Milhaud au pupitre (peintre inconnu)

En juin 1972 Milhaud achève son autobiographie avec la sérénité qui lui était toujours propre : « J’ai eu une vie heureuse, et si Dieu le permet, j’espère continuer à travailler et à jouir de la présence de ma femme et de mes enfants pendant quelques années encore… »

la tombe familiale

Paris

Le 22 juin 1974 son cœur arrêtera de battre. Darius Milhaud est inhumé au Cimetière Saint-Pierre d’Aix-en-Provence, pas loin de la tombe de Paul Cézanne.S O U R C E S :

Darius Milhaud, Ma vie heureuse, éd. Belfond, Paris 1973

Micheline Ricavy, Darius Milhaud : un compositeur français humaniste, éd. Van de Velde, Paris 2013

Jacinthe Harbec et Marie-Noëlle Lavoie, Darius Milhaud, compositeur et expérimentateur, (MusicologieS), éd. Vrin, Paris 2014

Jennifer Walker, Darius Milhaud, ‘Esther de Carpentras’, and the french interwar identity crises (thesis), Chapel Hill University 2015

Film biographique Une Visite avec Darius Milhaud par Ralph Swickard tourné en Californie -

Diva et compositrice: PAULINE VIARDOT-GARCIA – l’âme soeur de Clara Schumann et amie de Georges Sand

Comment s’appellent les Maria Callas du 19è siècle ? Elles sont nombreuses à incarner les parties les plus prestigieuses de l’opéra de leur temps (Halévy – Meyerbeer – Rossini – Verdi – Donizetti – Bellini) : Cornélia Falcon, Marietta Alboni, Adelina Patti, Maria Malibran et sa sœur cadette :

Pauline Viardot-Garcia

Fille d’un couple de chanteurs d’opéra montés à Paris depuis l’Andalousie la petite Pauline aura comme parrains lors de son baptême en 1821 un ténor italien et une princesse russe, une trousse de rapports plus que bienvenus pour une future carrière sur les plateaux internationaux. A 4 ans elle assiste avec ses parents à l’entrée sur scène de sa sœur Maria, son aînée de 13 ans, à l’opéra de Londres. Maria Garcia va conquérir la scène internationale comme talent exceptionnel que ses admirateurs appelleront « La Malibran », une carrière lancée très jeune et brisée par la mort prématurée à 28 ans, quelques mois après un accident équestre.

Comme enfant sa cadette Pauline connaîtra le monde grâce aux engagements de ses parents et de sa sœur : Londres – New York – Mexico, une famille toujours en route. De là probablement ses « instincts bohémiens » dont elle parlera plus tard. Ces premiers contacts avec le monde de l’opéra tient moins de l’émerveillement que plutôt de la frayeur en voyant agir sur scène ces personnages effrayants comme le Commandeur dans Don Giovanni ou le Freischütz avec ses coups de feu. Si le père a mal maîtrisé son tempérament furibond vis-à-vis de Maria qui échappe à son contrôle, il prodigue les soins les plus attentifs à Pauline qui s’en souviendra à l’âge de 39 ans : « Je n’ai éprouvé que de la tendresse de sa part – il m’aimait passionnément et délicatement. Lui qui a été, dit-on, si sévère et si violent avec ma sœur, il a usé d’une douceur angélique avec moi » (dans une lettre à Julius Rietz).

Quant à l’éducation musicale, les premiers éléments lui sont dispensés par son père, et d’abord il faut se mettre au piano. Mais bientôt elle sera prise en main par les professeurs Meysenberg (piano) et Reicha (contrepoint) du Conservatoire de Paris. La mort de son père en 1832 représente pour elle, âgée de 10 ans, une césure. Elle travaille le piano comme une forcenée et deviendra sous peu l’élève de Franz Liszt sous le charme duquel elle perd souvent ses moyens. Liszt admire le talent de sa jeune élève et se souviendra de ces leçons dans la maison des Garcia, priant Mme Viardot 40 ans plus tard de le rejoindre à Weimar.

L’absence du père la rallie davantage à sa sœur aînée Maria qui, s’étant séparée de son mari Malibran vient d’épouser Charles de Bériot, violoniste belge de renommée internationale, pour s’installer dans son palais à Ixelles.

le pavillon construit en 1833 par Charles Bériot pour son amour Maria Malibran